ダイヤモンドと言えば一般的には宝飾をイメージしがちだが、産業用途でも重要な素材として注目が高まっている。特に半導体材料においては現在のシリコンから置き換えることで性能を大幅に向上でき、サイズも10分の1程度にまで小型化できるため新素材として大きく期待されている。かつて「黒ダイヤ」と呼ばれた石炭の出荷地として栄えた、北九州市の学研都市で、新たなダイヤの研究が進んでいる。

Q研究の経緯を教えてください。

渡邉 九州工業大学工学部に在学中は半導体の表面改質をテーマに研究を行い、特に表面特性の制御技術に取り組んでいました。2000年からは博士研究員(ポスドク)として松下電器産業(現パナソニック)に4年間在籍し、ダイヤモンドを使った微小電子源応用の研究に携わりました。現在は九州工業大学次世代パワーエレクトロニクスセンターに加わり、パワー半導体の高信頼化に関する研究を行っています。

Qダイヤモンドが産業にどう結びつくのでしょうか。

渡邉 電気を扱うところには、必ずと言っていいほど、電力を制御するパワーエレクトロニクス機器が使用されます。この機器を構成する重要な部品がパワー半導体です。高性能のパワー半導体を用いることで、電気の消費効率が良くなったり、パワーエレクトロニクス機器を小型化できたりします。パワー半導体の材料にはシリコンが用いられてきましたが、材料の特性からシリコン・パワー半導体の性能改善は限界に近づいてきています。近年では炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)などの新しい材料を用いたパワー半導体が実用化されており、社会実装が進んでいます。そして、そのさらに先を行く可能性を秘めた材料がダイヤモンドです。宝石として知られるダイヤモンドは半導体としても非常に優れた性質を持っており、パワー半導体に使えば従来を大きく超える性能が期待できます。すでに試作段階では優れた結果が出ており、今は実際の製品化に向けた研究を進めています。

Q夢の新素材ですね。課題は何ですか。

渡邉 今はウエハーサイズが2インチですが、最低でも4インチでなければ量産に対応できません。最近になって成膜技術の一つCVD(化学気相成長)プロセスを使って、より大面積の基板作成が可能になったのでこれから期待しています。

Q研究成果が社会や地域にどのような影響を及ぼしますか。

渡邉 パワーエレクトロニクス機器の高効率化や超小型化が可能になります。さらに、極限環境でも使用できるため、これまでの半導体では困難だった用途にも対応できます。具体的には場所を選ばない電力ネットワークの構築、航空産業や宇宙空間での大電力利用などです。また原子力発電の炉内作業ロボットなど、高い放射線の影響を受ける環境でもスムースな運用が可能になります。

Q北九州市で研究を続ける意義、また北九州市への思いや感想

渡邉 研究室を立ち上げた当初から、学研都市をダイヤモンド半導体研究の拠点とすることを目標に掲げ、北九州市からも多大な支援をいただいてきました。最近では半導体関連企業が学研都市に集まりつつありますが、この環境を生かしてダイヤモンド半導体の社会実装に向けた研究をさらに加速させたいと考えています。そのためにはデバイス性能のさらなる向上に加え、量産化に向けた製造プロセスの開発や、基板を含めた製造コストの低減が課題となります。これらを解決するには、ダイヤモンド半導体研究に携わるプレーヤーを増やすことが不可欠です。学研都市にそうしたプレーヤーが集まり、力を合わせることで、実用化のスピードを一層加速できると考えています。

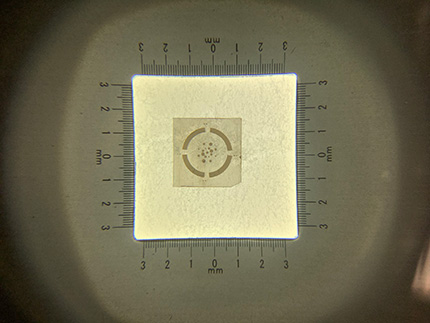

ダイヤモンド半導体(クリックで図を拡大)

ダイヤモンド半導体(クリックで図を拡大)